Вначале, однако, о базисе, который сделал спекуляции возможными.

Согласитесь, было бы странно пытаться оправдывать кавторанга Стройникова, если бы он был мелкого пошиба плюгавой сошкой из тех, что «тридцать лет на флоте, а всё на стаксель-шкоте». И наоборот, коль скоро в 1819 году Семён Михайлович Стройников получил орден Святого Георгия IV степени, было бы нелепо не попытаться объяснить его поступок чем-то отличным от банальной трусости.

Но что вместо попытки объяснения сделал Крапивин? Крапивин в романе «Бронзовый мальчик» предпринял попытку оправдания Стройникова. Разница, надеюсь, понятна без очков. Но это ещё не вся разница. Одновременно с попыткой оправдания Стройникова Крапивин делает куда более гадкую вещь — пытается, во-первых, принизить значение подвига Казарского (потому что без этого, как ты ни изгаляйся, Стройникова не оправдать), а во-вторых, попросту унизить командиров других кораблей отряда, в который входил «Меркурий», — капитан-лейтенанта Сахновского, командира фрегата «Штандарт», и капитан-лейтенанта Колтовского, командира брига «Орфей» (потому что без этого оправдание Стройникова получится опять-таки неубедительным).

Восстанавливаю справедливость в пределах одного очень маленького блога, ибо подвиг Казарского велик и могуч, как, буквально, русский язык, а Сахновский с Колтовским если в чём повинны, то определённо не в том, что им приписывает Крапивин.

«…Корнеич, скрипнув ногой, сел на корточки.

— Тут надо учитывать все сопутствующие обстоятельства. Может, Николай и не стал бы так возвеличивать подвиг “Меркурия”, если бы не другие события. Нужно было в тот момент особо подчеркнуть, что есть на Черном море русские герои. Чтобы затушевать другие случаи, негероические…

— “Рафаил”, да? — тихо спросил Кинтель. Не хотелось ему об этом, неуютно стало, но удержаться не смог.

— Да… — вздохнул Корнеич. — И кстати, сдача “Рафаила” спасла, скорее всего, от неприятностей командиров брига “Орфей” и фрегата “Штандарт”. Конечно, можно по-всякому судить их поведение, но как ни крути, а “Меркурий” они бросили. Умчались от турок благодаря хорошей скорости, а Казарского оставили на разгром… А потом, услышав канонаду, приспустили флаги: прощай, дорогой товарищ. Думали, что конец… Царь, видать, решил с ними не разбираться, чтобы не раздувать скандал, хватило и Стройникова…

Судя по всему, Корнеич хорошо знал этот случай. Да и другие были не новички в морской истории.[…]

Дим возразил:

— Все равно “Орфей” и “Штандарт” ничем не помогли бы “Меркурию”. У турков же целый флот был, одних линейных кораблей шесть вымпелов. Никакой пользы от такого боя…

— Ну да, — хмыкнул Корнеич. — Их рассуждения были признаны здравыми. Товарища бросить — это все-таки не флаг спустить. Можно сохранить видимость приличия. А вот капитана Стройникова не простили. И офицеров его. Трусы, говорят…»

В. Крапивин. Бронзовый мальчик

А теперь о том, что было на самом деле, а не в искалеченной интеллигентским воспитанием фантазии детского, извините за выражение, писателя.

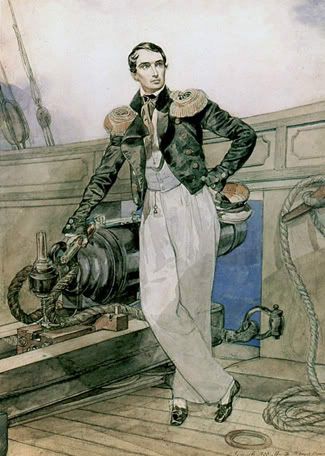

Капитан-лейтенант А.И. Казарский

44-пушечный фрегат «Штандарт» под командованием капитан-лейтенанта П.Я. Сахновского, 20-пушечный бриг «Меркурий» под командованием капитан-лейтенанта А.И. Казарского и 20-пушечный бриг «Орфей» под командованием капитан-лейтенанта Е.И. Колтовского получили приказ крейсировать неподалёку от Босфора. 14 мая 1829 года отряд по общим командованием Сахновского заметил турецкую эскадру.

«Меркурию», как самому тихоходному, было приказано лечь в дрейф. «Штандарт» и «Орфей» решили подойти ближе и разведать, что собой представляет турецкая эскадра, в деталях. Это, напоминаю, было их прямой обязанностью. Крейсер, он, вообще говоря, для того и существует.

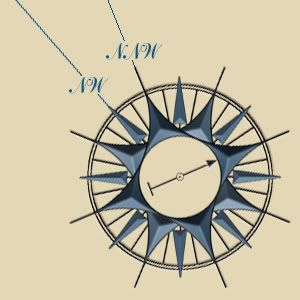

Итак, сосчитав вымпела (их оказалось 14) и определив характер эскадры, «Штандарт» и «Орфей» повернули обратно. А турецкая эскадра, не будь дура, тоже заметила их и устремилась за ними в погоню (а было бы нелепо). Сахновский, приблизившись к «Меркурию», поднял сигнал: «Избрать каждому курс, каким судно имеет преимущественный ход». Ветер был WSW. Турецкая эскадра шла с юга. «Меркурий» взял курс на NNW, то есть галфвинд, а «Орфей» со «Штандартом» — на NW, то есть полный бейдевинд. Выглядело это так (стрелкой в картушке показано направление ветра):

Поясняю. Тяжёлый корабль (а в турецкой эскадре были линейные корабли) имеет преимущество на полных курсах (это фордевинд и бакштаг, то есть когда ветер так или иначе с кормы). На крутых курсах (а это бейдевинд и галфвинд, то есть когда ветер с носа или сбоку) меньшее судно, как правило, имеет преимущество хода перед большим. Это не общее правило, всё зависит от оснастки, но в данном случае командиры всех трёх наших кораблей выбрали крутые курсы, и я не вижу других причин, по которым они не могли бы пойти полным ветром, кроме одной: их целью было как можно вернее удрать от мощных линкоров.

И при имевшемся соотношении сил это была, вообще говоря, единственно разумная тактика.

Таким образом, заявление Крапивина (ой, то есть его героя, разумеется!), что Сахновский и Колтовский бросили «Меркурий», а равно и попытки прочих представить дело таким образом, что «Меркурий»-де «отстал» — это чушь, за которую в приличном обществе, где запрещены дуэли, принято бить морду. «Меркурий» не отставал и не был брошен, он: а) самостоятельно выбрал курс и б) вообще пошёл не туда, куда пошли «Штандарт» с «Орфеем».

Можно ли винить Колтовского, командира «Орфея», в том, что он не стал сопровождать «Меркурий»? Нет, нельзя. Во-первых, у него был чёткий приказ — идти преимущественным ходом. Тут можно поставить жирную точку, потому что этого достаточно. Но есть ещё во-вторых, оно же в-главных: идёт война. Крейсер — разведывательное судно. И его задача не проявлять героизм в бою, а доставлять сведения. Сведения доставляются для того, чтобы избавить огромную кучу народа от проявлений лишнего героизма. При этом всегда может случиться так, что из трёх крейсеров, отправленных в рейд, вернётся только один. И вот именно хотя бы один должен вернуться, если есть такая возможность.

Ровно на том же основании нельзя обвинять и Сахновского: он жертвовал «Меркурием» (предварительно, кстати, сделав всё, чтобы его спасти) и сохранял остальной отряд для выполнения боевой задачи.

Я вам даже больше скажу: тихоходное судно — это почти всегда заведомая лёгкая добыча. Отправляя на разведку такой корабль, каждый флотоводец отлично понимает, что он делает. И он делает это — сознательно. Потому что неприятель почти с гарантией прельстится лёгкой добычей и оставит в сохранности более быстроходные, а значит, более перспективные корабли. Командиры кораблей об этом знают не хуже. Страшенный цинизм, да? А куда деваться-то? Сопли размазывать по примеру Крапивина?

Продолжаем о событиях 14 мая. Итак, крейсера разошлись. Турки, быстро вычислив лёгкую цель, двинули за ней. Самые быстроходные — 74-пушечный «Реал-бей» и 110-пушечный «Селимие» стали догонять «Меркурий», остальные легли в дрейф. Постепенно ветер стих, и у «Меркурия» появилась возможность уйти на вёслах. К несчастью, затишье продолжалось всего около получаса, и уйти он не успел.

Впоследствии Казарский писал в донесении адмиралу Грейгу:

«Мы [комсостав — прим. моё] единодушно решили драться до последней крайности, и если будет сбит рангоут или в трюме вода прибудет до невозможности откачиваться, то, свалившись с каким-нибудь кораблем, тот, кто еще в живых из офицеров, выстрелом из пистолета должен зажечь крюйт-камеру».

Пистолет положили тут же, на шпиле, рядом с люком крюйт-камеры. Флаг прибили к гафелю, чтоб ни при каких условиях не спустился.

Тактика Казарского заключалась в том, чтобы не подставляться бортом под огонь неприятеля (и, строго говоря, это была единственно разумная тактика). Один корабль (не буду врать, какой именно, не помню) обездвижили очень быстро, перебив ватер-штаг и повредив одну из мачт. С другим пришлось повозиться, но, в конце концов, и этого оставили без хода. Так что «Меркурий» ушёл: 4 убитых, 6 раненых, 22 пробоины в корпусе и покоцанный в клочья рангоут с такелажем, не говоря уже о парусах. А чего вы хотели, если против 20 пушек «Меркурия» действовали 184 турецких?

15 мая «Меркурий» встретился с российским флотом, который, получив известие от «Штандарта», вышел в море в полном составе. Это к вопросу, поднимавшемуся выше, кстати.

Чтобы вы наглядно могли себе представить, с чем столкнулся «Меркурий», вот вам репродукция картины Айвазовского «Бой брига “Меркурий” с двумя турецкими линейными кораблями» (кликабельно).

Картина, на мой вкус, не ахти, потому что слишком парадная, но представление о соотношении сил даёт вполне адекватное. На одноимённой картине Ткаченко чуть-чуть наоборот: соотношение просматривается хуже, зато хорошо видна реальная дистанция, на которую подходил «Меркурий» во время сражения (обратно, кликабельно):

Теперь о «возвеличении подвига “Меркурия” Николаем». А точнее, вот об этом: «Нужно было в тот момент особо подчеркнуть, что есть на Черном море русские герои. Чтобы затушевать другие случаи, негероические».

Николай I, действительно, обласкал участников сражения по-царски. Он наградил экипаж «Меркурия» Георгиевским флагом и вымпелом. В списках российского флота отныне должен был всегда числиться корабль с названием «Память “Меркурия”». Казарский и поручик Корпуса флотских штурманов И.П. Прокофьев были награждены Георгием IV степени, прочие офицеры — Владимиром IV степени с бантом, все матросы — знаками отличия. Все матросы и офицеры получили пожизненную пенсию в размере двойного жалованья. В гербы офицеров внесли изображение пистолета — в память о том самом, который комсостав положил рядом с крюйт-камерой. С матросов были сняты все штрафы. Казарский, кроме того, был произведён в капитаны II ранга и зачислен в свиту императора флигель-адъютантом. Но вся эта гомгардия случилась не потому, что надо было что-то там подчеркнуть, а потому, что даже турок писал:

«Во вторник с рассветом, приближаясь к Босфору, мы приметили три русских судна. Мы погнались за ними, но догнать смогли лишь одно. Корабль капудан-паши и наш открыли тогда сильный огонь. Дело неслыханное и невероятное — мы никак не могли заставить его сдаться! Он дрался, уклоняясь и маневрируя, со всем искусством опытного капитана до того, что, стыдно сказать, мы прекратили сражение, а он со славой продолжал свой путь. Бриг этот должен был потерять не менее половины своего экипажа, потому что однажды он был от нас на расстоянии ружейного выстрела. Если на свете и существуют герои, чье имя достойно быть начертано золотыми буквами на Храме Славы — то это он, и называется он капитан Казарский, а бриг — “Меркурием”».

А на памятник Казарскому деньги собирали по инициативе Лазарева всем черноморским флотом. Удивляться ли?

Вернёмся к спекуляциям. История «Рафаила» сама по себе — просто эпизод, один из многих. Плох не сам эпизод, плохи сопли, размазанные по нему, потому что они марают имена лучших. И это относится не только к истории «Рафаила», но и ко многим другим историям: ради дешёвого возвеличения стройниковых интеллигентская гниль повсеместно принижает казарских. И эту гниль — читают. И несведущие люди этой гнили — верят. А людям, которые знают, какова её, гнили, истинная цена, приходится потом разгребать сотни и тысячи тонн вранья, тщательно прикрытого моралью и залакированного изящной словесностью.

Я знаю, что меня читают люди, неравнодушные к произведениям Крапивина. У меня к ним большая просьба: всё, что вы читаете в его книгах о кораблях и моряках, пожалуйста, не принимайте на веру с ходу. Врёт он часто, и ложь его к тому же часто не видна, потому что касается в основном не фактов, а оценок, которые по объективным причинам доступны только специалистам. Я редко даю советы, но в данном случае всё очень серьёзно: от того, кем будет сформировано ваше мнение, зависит в дальнейшем репутация не только предателей, но и героев, и даже ни в чём не повинных людей. Поэтому увидели мнение Крапивина по поводу события на флоте — сразу лезьте в справочник и дотошно выясняйте факты. Вполне может статься так, что маленькая деталь, о которой вы в силу некомпетентности даже помыслить не могли, перевернёт всё, причём с ног на голову.

- Читать в LiveJournal

Для справки: с начала осени 2008 г. по неизвестным причинам ЖЖ-трансляция не обновляется вообще; так что, если хотите получать обновления своевременно, лучше подписывайтесь непосредственно на RSS (читать об RSS-агрегаторах).